今回は食物繊維についてです。食物繊維と聞くと健康に良い、便通に良い、なんとなく体に必要そう……そんなイメージをお持ちではないでしょうか。実際、食物繊維は私たちの体にとってとても大切な栄養素であり、特にお腹の調子が気になる方にとっては心強い味方です。

本記事では、6月12日に開催したオンラインセミナーの内容を元に食物繊維の種類や働き、そして安心して取り入れる工夫についてご紹介します。

食物繊維とは?

食物繊維は「人の消化酵素では分解できない成分」のことを指します。そして腸内細菌のエサになったり、便通を整えたりと、体にさまざまな良い影響を与えてくれます。

実際に食物繊維を多く摂取すると、総死亡率や心疾患等循環器系疾患の発症率及び死亡率、様々ながんの発生率などを低下させることが研究でわかってきています。

2種類の食物繊維

食物繊維には大きく分けて「水溶性」と「不溶性」の2種類があります。

- 水溶性食物繊維

水に溶けてゼリー状になる性質があり、腸内細菌によって発酵・分解されやすいのが特徴です。善玉菌を増やして腸内環境を整えたり、血糖値の上昇を緩やかにしたりします。リンゴやバナナなどの果物や、たまねぎなどの野菜、芋類、などに多く含まれています。 - 不溶性食物繊維

水に溶けずに腸の中でかさを増し、便の量を増やして排便をスムーズにします。ごぼうやたけのこ、きのこなどに多く含まれます。

どちらも大切な機能を有する食物繊維ですが、IBDでは症状によっては特に不溶性食物繊維が消化管に負担になることがあり注意が必要です。

IBDに対する食物繊維がもたらす生理的な効果

研究から、食物繊維を多く摂取すると以下のような効果が期待できることがわかっています。

排便を整える

水分を含んでふくらみ、便の量を増やす → 便秘や下痢のコントロールに役立つ

不要な物質を吸着する

胆汁酸などを吸着して体の外に出す → 腸内環境を守る

腸内細菌のエサになる(プレバイオティクス効果)

善玉菌を増やし、腸内のバランスを改善する

腸の粘膜を健康に保つ

小腸の絨毛(栄養を吸収する部分)の萎縮を防ぎ、腸の機能をサポートする

短鎖脂肪酸をつくる

短鎖脂肪酸は主に水溶性食物繊維を腸内細菌が発酵・分解する過程で作られます。大腸のエネルギー源となることに加え、免疫を調整する機能など重要な役割を担い、腸内環境を整えることで便通の改善などにもつながります。

IBD症状別の食物繊維摂取に関する考え方

IBDの方にとって、「食物繊維は腸に悪いのでは?」という不安がよく聞かれます。実際、活動期や腸が狭くなっているときは、不溶性の食物繊維が詰まりやすく症状を悪化させることがあります。そのため、その時期は控える必要があります。

しかし寛解期(落ち着いている時期)で狭窄がない場合には、むしろ食物繊維を上手にとることが推奨されています。プレバイオティクスとして腸内環境を整え、便通を改善し、再燃を防ぐ可能性があるからです。

食物繊維を安心して摂取するには?

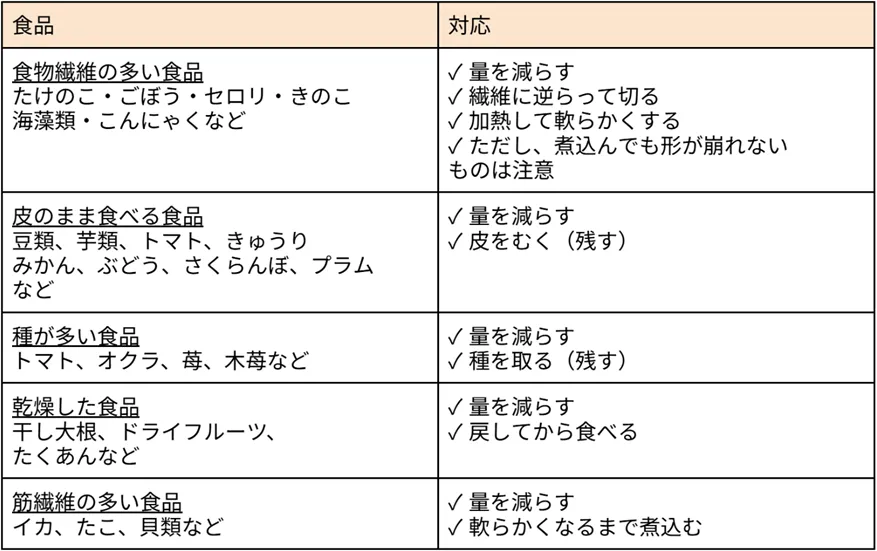

食物繊維を取り入れるときにはちょっとした工夫が大切です。以下の表を参考に自分に合った方法で食物繊維を取り入れてみましょう。

食物繊維サプリメント

IBDではサプリメントタイプの水溶性食物繊維(サイリウムやグアーガムなど)について効果は十分に検証されていませんが、食物繊維を摂取しにくい患者さんが食物繊維サプリメントを摂取することで便性が改善することがあります。以下に代表的な水溶性食物繊維のサプリメントをまとめましたので参考にしていただければと思います。

なお、サプリメントに興味がある方は主治医の先生に相談してみましょう。

まとめ

食物繊維は単なる「お通じのための栄養」ではなく、腸内細菌を育て、腸を守り、体全体の健康につながる大切な存在です。IBDの方でも、状態に応じて適切に摂ることでQOLの向上に繋げることができます。

「食事療法=制限」ではなく、「自分に合った食事」を模索していきましょう。

執筆者

齋藤恵子先生

管理栄養士・東京科学大学病院長参与 機能強化型 多摩小金井認定栄養ケア・ステーション責任者

管理栄養士として東京山手メディカルセンター(旧社会保険中央総合病院)、東京科学大学病院(旧東京医科歯科大学病院)で、長年にわたり炎症性腸疾患(IBD)の患者さまを中心に消化器疾患、糖尿病、高血圧、腎臓病など様々な患者様の栄養指導に携わり、健康と食生活の支援を行う。

また、「安心レシピでいただきます!―潰瘍性大腸炎・クローン病の人のためのおいしいレシピ」などの著書も執筆。