米国登録栄養士の宮﨑です。今回は、2025年8月2日に群馬大学で初めて開かれた「小児IBD交流会inぐんま〜いっしょに話そう!つながろう!~」の内容を紹介致します。

この会は大学院医学系研究科小児科学分野の石毛崇先生が企画され、私もオンラインで食事・栄養管理に関して紹介させていただきました。

このレポートも石毛先生の共有内容をもとに作成させていただいています。

「小児IBD交流会inぐんま~いっしょに話そう!つながろう!~」開催経緯

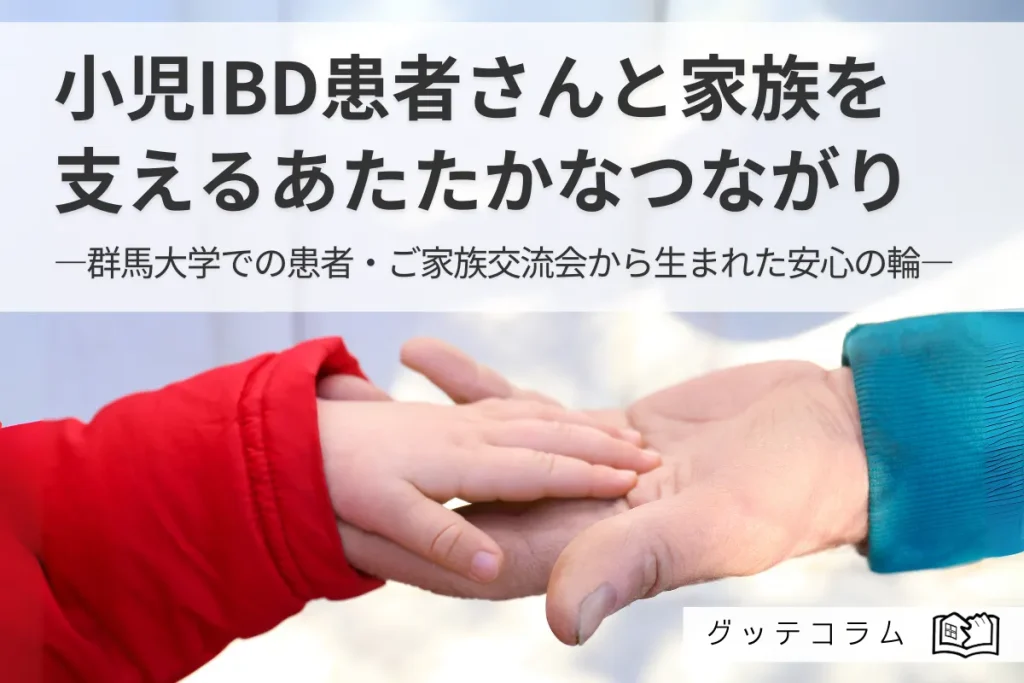

近年、日本でも小児の難病患者さんの療育や成長を支える取り組みの重要性が広く認識されるようになってきました。炎症性腸疾患(IBD)もその一つで、小児期に発症した患者さんは、学校生活、進学、就職など人生の節目に向き合う際に、病気のコントロールだけでは解決できない不安を抱えることが少なくありません。

毎日の食事やおやつの選び方、周囲との関わり方、将来の見通しなど、ご本人もご家族もたくさんの悩みを抱えています。だからこそ、同じ経験を持つ仲間や家族、医療者が共に支え合うことが大切です。

その思いを形にしたのが、2025年8月2日に群馬大学で初めて開かれた「小児IBD交流会inぐんま〜いっしょに話そう!つながろう!~」です。

当日は小児から成人まで幅広い年代の患者さんとご家族、合わせて約50名が集まりました。成人診療科に移行した患者さんにも声をかけたことで、世代を超えて学び合える場になったのが大きな特徴でした。

小児IBDの最新治療や合併症、食事管理

前半の講演では、医師から小児IBDの最新治療や合併症への対応についてのお話がありました。

さらにオンライン講演では、「安心して食べられる」おやつの工夫や食品選びのヒントを宮﨑から紹介させていただき、参加者には低脂質のおやつやグッテからのサンプルも配られました。実際に味わいながら学ぶことで、難しい話もリラックスした雰囲気の中で受け止められ、「これなら家でも取り入れられる」「食べられる選択肢が広がってうれしい」といった声が聞かれました。

食べることを我慢するのではなく、「楽しみながら工夫できる」ことを知れた時間は、患者さんとご家族にとって大きな安心につながりました。

盛り上がった交流会

後半の交流会パートでは、子どもたちはボウリング大会で大盛り上がり。病気のことを気にせず、仲間と一緒に思いきり楽しめる時間は、子どもたちの笑顔を自然に引き出しました。「来年もまた参加したい!」という声が次々にあがり、同じ病気を持つ友達と過ごす時間の特別さが伝わってきました。

一方で保護者の方々は「語り場」で語り合い、日々の食事の悩みや将来の不安を共有しました。「病気のために食べさせたいもの」と「子どもが食べたいと願うもの」の間で揺れる思いを打ち明けたり、先輩の患者さんやご家族から具体的な工夫を聞けたりと、孤独感が少し和らぎ、「自分たちだけではない」という安心感に包まれる場となりました。

参加者のコメントと今後の展望

このイベントは上毛新聞の記事でも紹介され、参加者からは「同じ立場の人と出会えてほっとした」「病気のことを安心して話せる場があるのは心強い」といった声が数多く寄せられました。IBDはまだ社会で十分に理解されていない部分もありますが、こうしたつながりの場があることで、患者さんとご家族は「一人ではない」と感じることができます。

今回の交流会は、患者さんとご家族が安心して心を開き、未来への希望を共有できる大切な一歩となりました。これからも継続して開催される予定であり、仲間と支え合える安心の輪はさらに広がっていくのではと思います。小児IBDと共に歩む子どもたち、そしてその家族が、自分らしい人生を前向きに生きていけるように、社会全体で理解と支援を育んでいくことが期待されます。

執筆者

宮﨑 拓郎

米国登録栄養士|公衆衛士学修士

Academy of Nutrition and Dietetics (米国栄養士会)所属 Registered Dietitian (登録栄養士)。ミシガン大学日本研究センター連携研究員。アメリカミシガン大学公衆衛生学修士(栄養科学)修了。大学病院等での勤務を経て米国登録栄養士取得。同大学病院消化器内科で臨床試験コーディネーターとして低FODMAP食の研究等に従事。帰国後コロンビア大学監修クリニックなどで保険適応外栄養プログラム立ち上げ、食事指導などに従事。講談社より「潰瘍性大腸炎・クローン病の今すぐ使える安心レシピ 科学的根拠にもとづく、症状に応じた食事と栄養」などを共著にて出版。ニュートリションケアなど管理栄養士向けの執筆多数。