執筆者:井本 かおり(管理栄養士)

過去のコラム「栄養面に考慮した植物油の選び方は?」では、油の種類と体への影響についてご紹介しました。

今回はその中でも、特に青魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)に注目し、それぞれの働きやとり入れ方についてお話しします。

”EPAやDHAが体に良い”とよく聞くけど、実際日頃どのくらい摂取できているのか、どの程度効果が出ているのか分からなくて。

今後どのように食事に取り入れたらよいか知りたいです!

かおりさん

では、まずEPAやDHAがどんなものなのか、そしてどんな食品に多く含まれているのかを見ていきましょう。

↑詳しくは画像をクリック

EPA・DHAってなに?

EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)は青魚に多く含まれる油の成分で、「n-3(オメガ3)系脂肪酸」と呼ばれるグループに属します。

EPAやDHA以外に植物油の大豆油やなたね油、特にエゴマ油やアマニ油に多く含まれるα-リノレン酸もこのグループになります。

n-3系脂肪酸は人間の体内で合成できず、食べ物などから摂取しなければなりません。必須脂肪酸とも呼ばれ、疾患等で摂取量が非常に少ない方においては欠乏すると、皮膚炎などが発症する可能性があります。1)

EPA、DHAの効果で分かっていること

EPA(エコサペンタエン酸)の効果について

EPA(エイコサペンタエン酸)は青魚に多く含まれるn-3脂肪酸で、血液中の中性脂肪を下げたり 2)、血液をさらさらにする働きがあります。これにより、心臓病や動脈硬化、脳卒中などの予防が期待されており、日本では医薬品(イコサペント酸エチル)としても使われています。3)

DHA(ドコサヘキサエン酸)の効果について

DHA(ドコサヘキサエン酸)は、赤ちゃんの脳や目の発達に役立つ成分として知られており、妊娠中はより多くの摂取が必要と考えられています。1)

また、DHAには血液中の中性脂肪を減らすはたらきもあり、EPAと同じように心臓や血管の健康を守るために役立つことがわかっています。2)

EPA、DHAともに魚など食品から摂ることが基本ですが、食事で不足する場合はサプリメントで補うことも可能です。ただし、量が多すぎると出血しやすくなるなどのリスクもあるため、用法・用量を守り、持病や薬を服用中の方は医師に相談するのが安心です。

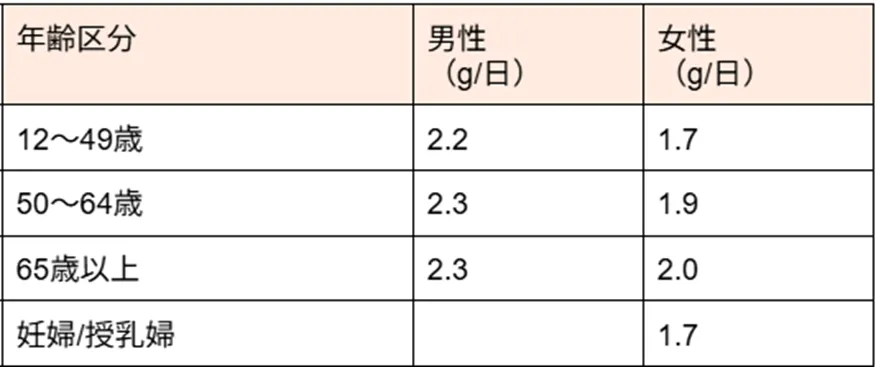

n-3系脂肪酸の食事摂取基準目安量(g/日)

EPAやDHAを含むn-3系脂肪酸は、体の中でほとんど作ることができないため、毎日の食事からとることが大切です。

厚生労働省が示している「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、年齢や性別ごとに1日に必要とされるn-3系脂肪酸の目安量が決められていますが、EPA、DHA単体では決められていません。

n-3系脂肪酸の具体的な目安量は、年齢や性別によって少しずつ異なります。 下の図1)にまとめましたので、参考にしてみてください。

図1)n-3系脂肪酸の食事摂取基準目安量(g/日)

(出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」)

具体的には何をどれだけ食べればいいのでしょうか?

かおりさん

では実際に、どんな食品をどれくらい食べればその量になるのか、見てみましょう。

EPA・DHAを含む食べ物と取り入れ方のコツ

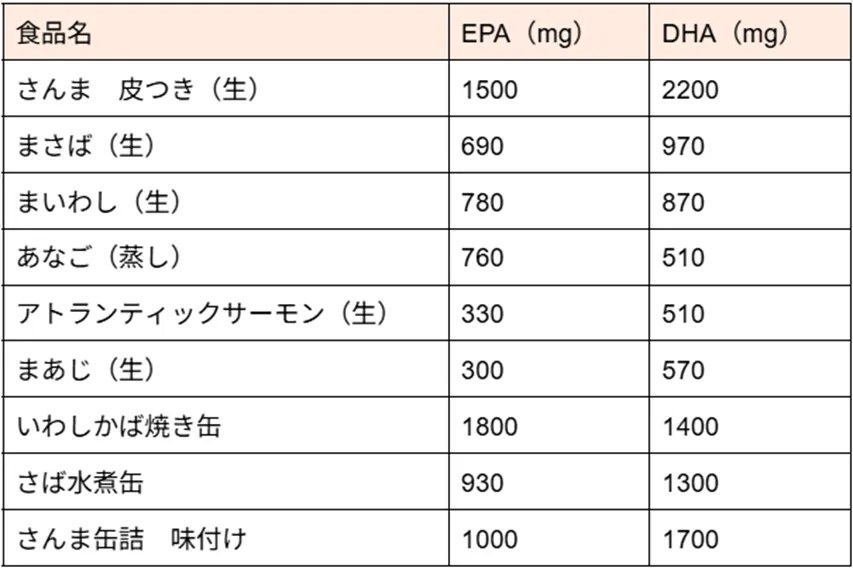

EPAやDHAは、サンマ、サバ、イワシ、などの青魚に多く含まれている、体にとって大切な脂肪酸です。

含有量は下記の図2の通りです。

図2)EPA・DHAが多い食品一覧 (100gあたり)

(出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年度版(八訂)」)

EPAやDHAを含む n-3系脂肪酸については、2025年版の食事摂取基準で「日常生活を自由に営んでいる健康な日本人にはn-3系脂肪酸の欠乏が原因と考えられる症状の報告はない」とされています。

とはいえ、n-3系脂肪酸の中でもEPAやDHA単体で考えると青魚に多く含まれるため、魚を食べる機会が少ない人では、摂取量が不足しやすくなります。 そのため、魚を食べる機会が少ない方は日々の食事の中で意識して取り入れることが大切になります。

魚を調理するのは手間がかかると感じる方も多いと思いますが、「忙しくて作れない」「魚を触るのが苦手」といった場合には、サバ缶などの缶詰やレトルト食品を上手に活用することで、無理なく続けやすくなります。

かおりさん

また、気軽に摂りたい方向けにやさしいひとくちオンラインショップではDHA、EPAを多く含んだまぐろバーも販売しています♫

↑詳しくは画像をクリック

脂質に関する情報を知りたい方は

グッテレシピでは、疾患に応じた脂質に関するコラムを多数掲載しています。

食事療法や栄養管理の参考に、ぜひご活用ください。

▶ 脂質に関するコラム一覧はこちら

https://learn.goodtecommunity.com/special_tag/?tag=fat

まとめ

EPAやDHAは、私たちの体に必要な脂肪酸のひとつで、食事からの摂取が大切です。

お腹に不安がある方にとっては、「油をとる」こと自体に不安を感じるかもしれませんが、脂質の制限がない方は、摂る油の種類を見直してみるのも一つの方法です。

今回のコラムを参考にまずは魚を少し意識して食べてみることからはじめてみてはいかがでしょうか。

グッテレシピからのお知らせ

グッテレシピでは引き続きご提供していただけるレシピを募集しています。いつもご家庭で作っているレシピ、イベント時のレシピなどぜひご提供ください。細かな量が分からない、作り方を書くことが難しい場合はグッテ管理栄養士でフォローする事も可能です。

下記のフォームもしくは、SNSのDMにてご連絡ください。ご提供お待ちしています。

⬇︎

監修者

宮﨑 拓郎

米国登録栄養士|公衆衛士学修士

Academy of Nutrition and Dietetics (米国栄養士会)所属 Registered Dietitian (登録栄養士)。ミシガン大学日本研究センター連携研究員。アメリカミシガン大学公衆衛生学修士(栄養科学)修了。大学病院等での勤務を経て米国登録栄養士取得。同大学病院消化器内科で臨床試験コーディネーターとして低FODMAP食の研究等に従事。帰国後コロンビア大学監修クリニックなどで保険適応外栄養プログラム立ち上げ、食事指導などに従事。講談社より「潰瘍性大腸炎・クローン病の今すぐ使える安心レシピ 科学的根拠にもとづく、症状に応じた食事と栄養」などを共著にて出版。ニュートリションケアなど管理栄養士向けの執筆多数。

執筆者

井本かおり

管理栄養士|日本栄養士会食

物アレルギー分野管理栄養士

管理栄養士として、病院、行政(学校給食)、こども園で主に献立作成、栄養指導、食育などに従事。家では過敏性腸症候群(IBS)の息子と一緒に低FODMAP食事療法を実践中。忙しい時にでも簡単においしく出来るレシピが得意です。

参考文献:

1)日本人の食事摂取基準(2025年版)

2) Skulas-Ray, Ann C et al. “Omega-3 Fatty Acids for the Management of Hypertriglyceridemia: A Science Advisory From the American Heart Association.” Circulation vol. 140,12 (2019): e673-e691. doi:10.1161/CIR.0000000000000709

3)大正製薬製品情報サイト https://www.taisho-kenko.com/ingredient/22/