かおりさん

認知行動療法ってご存じですか?

認知行動療法は、IBS(過敏性腸症候群)の治療指針にも含まれている方法で、ストレスや不安に向き合うサポートとして活用されています。

今回から数回に渡り、菅谷先生に認知行動療法について詳しく教えていただきます。

IBS改善のためによく使われる心理療法の一つが認知行動療法です(CBT[Cognitive Behavioral Therapy]とも呼ばれます) 。

今回は認知行動療法とは何か、どんな理論をもとに作られているのかについて簡単にお話ししたいと思います。

認知行動療法とは

感情や身体の症状を自分の意志で直接コントロールするのはなかなか難しいものです。たとえば「不安無くなれ~!」と念じてもなかなか気分は晴れませんし、「腹痛止まれ~!」とお腹に命令してもそうそう止まってはくれなさそうです。

そこで比較的自分の意志でコントロールしやすい「認知(考え方・イメージ)」と「行動」に取り組んでいくのです。

認知行動療法では、お腹の症状に対して「おそろしいことになる」「コントロールできない」といった考え方や、そのために「症状が出そうな場面や出たら困る場面を避けてしまうこと」 に取り組んでいきます。

より楽になれる考え方に目を向けたり、避けていた場面や行動に少しずつチャレンジしたりすることで、不安や落ち込みを和らげ、日常生活のしやすさを取り戻し、さらにはお腹の症状の改善にもつながると期待されています。

認知行動療法の特徴

認知行動療法の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

・成育歴など過去の原因ではなく、現時点で困りごとを維持しているものが何かに注目する。

・困りごとを分析・整理しながら目標を決め、それに向けてどうやって進めていくか作戦を立てる。

・作戦を実行に移して体験を積み重ねることによって、段階的に考え方や行動のパターンを変容していく。

・テクニックを習得して自分でコントロールできることを目指す。

認知行動療法はさまざまな技法を組み合わせて行われます。

IBSのための認知行動療法においては、まず脳と腸との相互関係や、認知行動療法が IBS に有効となる背景(IBS 症状と認知・行動の関係)を学びます。

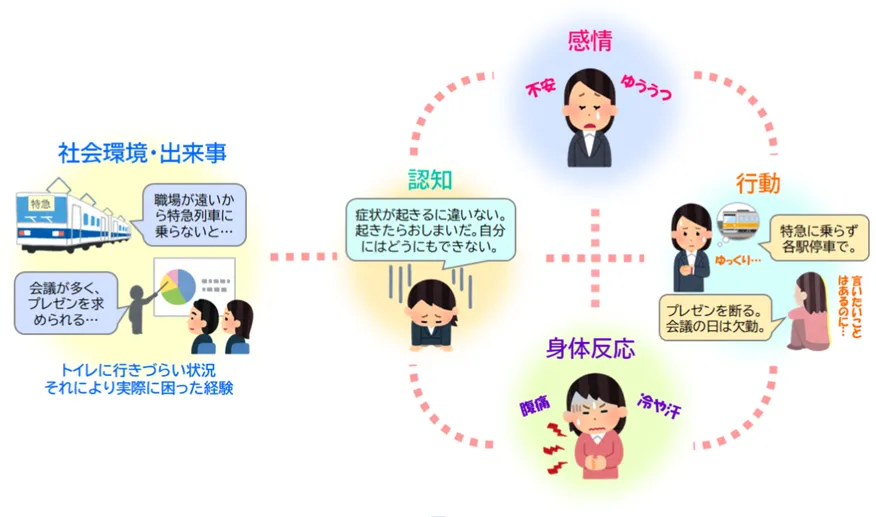

そのなかで、自分の体験に基づいて考え、認知、感情、行動、身体反応、社会環境の変化がどうかかわりあっているか分析し(図1)、図を描きながら整理していきます。

その後、認知・行動にアプローチする技法、リラクセーション法の練習をどのように取り入れていくかなど作戦を立てて、実行していきます。

図1 環境・認知・感情・行動・身体反応の概念図

認知と行動に関する理論

認知行動療法は、認知(考え方・イメージ)に関する理論をもとにした「認知療法」と行動に関する理論をもとにした「行動療法」を組み合わせて発展してきました。今回はこの二つの理論を少し紹介します。

①認知に関する理論

「認知療法」は精神科医A.T.ベックにより提唱されました。

この方法では「ある状況下における人の感情や行動は、その状況に対する意味づけ・解釈(認知)によって決まる。つまり、考え方をより合理的な方向に変えれば心の問題も解消される」と考えます。

【自動思考とスキーマ 】

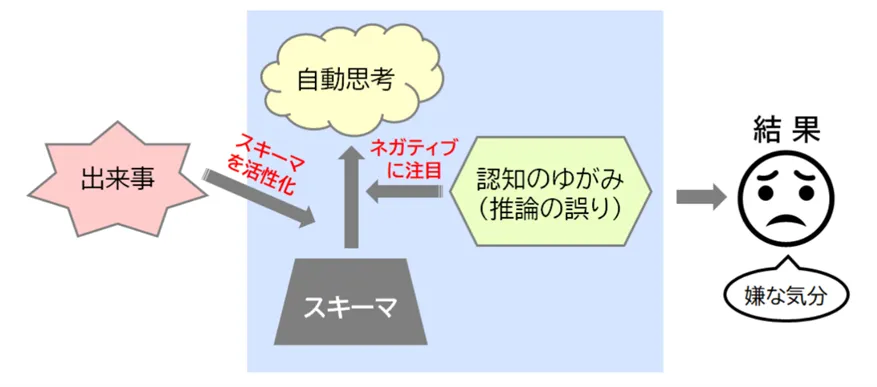

認知理論(図2)では、自動的・反射的に浮かんでくるネガティブな考えのことを「自動思考」と呼びます。その自動思考の根底にはその人の信念や価値観に相当する「スキーマ」というものあると想定されています。

図2 認知理論

スキーマは幼少期のネガティブな体験から段々と発達し、心の中に潜んでいます。

そして、ストレスを感じるような出来事に遭遇した時に活性化します。

さらに、必要以上にネガティブに偏った考え方をする傾向「認知のゆがみ」(または推論の誤りとも呼ばれます)が想定されています。この認知のゆがみにはさまざまな種類があり、出来事をネガティブに捉えさせて、嫌な気分になるような考えを生じやすくします。

【具体例】

例えば、「自分は周りに受け入れられない」というスキーマを持ったAさん。

仕事中にお腹の調子が悪くなったので何度かトイレに行くために席を立ち、その時に隣の同僚がちらっとこちらを見たことに気づきました。

その出来事がAさんのスキーマを刺激し、さらには結論を飛躍させるタイプの認知のゆがみによってAさんは出来事に対してネガティブな見方をしてしまい、「何度も席を立って奇妙な人だと思われただろう」というネガティブな考えを生じてしまいました。

すると、Aさんはゆううつになり、不安も感じ始めました。

しかし、もしAさんが「トイレで席を立つなんて周りにとって大した行動じゃない。実際、奇妙だと思われた根拠なんてないじゃないか。」と違う考え方にも目を向けられたら…少し気持ちが楽になれるかもしれません。

認知療法ではそのような自動思考やスキーマにアプローチする方法が用いられます。

②行動に関する理論

行動療法は「学習理論」を基礎としており、問題は適切な行動を学習しなかったこと、あるいは適切でない行動を学習したことによって生じていると考えます。

【学習理論の考え方】

学習理論に含まれるのが「条件付け」です。

1920年代に生理学者I.P.パブロフが提唱した「パブロフの犬」の話を聞いたことがあるでしょうか?

犬に餌を出す際にベルを鳴らすことを繰り返すとベルが鳴るだけでよだれを出すというもので、これは「レスポンデント条件付け」と呼ばれています。

一方、1960年代前後から、心理学者B.F.スキナーが「オペラント条件付け」と呼ばれるものを提唱しました。

これは青いシグナルがついた際にラットがレバーを押すと餌が出るということを繰り返すと青いシグナルがつくとレバーを押すという行動反応が生じるといった現象です。

この二つの条件付け、何が違うのかと言うと、

・レスポンデント条件付け:

反応が自分の意思とは関係なく生じる(身体の反応や感情)

・オペラント条件付け:

報酬や罰によって自発的な行動が増えたり減ったりする

このような学習理論に基づいて、行動パターンを変えることによって困りごとを改善していく方法が行動療法です。この方法では刺激(環境や状況)・反応(行動)・その結果の関係から問題を理解します。

【具体例】

遠出の出張が多いBさん。朝に特急列車に乗って遠くの出張先に行くことになったという【状況】があったとします(図3)。

しかし、トイレに行きたくなった時にすぐ降りられないのは不安で、始発の各駅停車を使って特急に乗ることを避けるという【行動】を起こしました。

その【結果】、乗車時の不安はいくらか解消されたので、その後も毎回各駅停車で行くことにしましたが、そのたびに寝不足になり、時には遅刻しそうになり、さらには長い移動時間でぐったり…次の日の仕事にも支障が出てしんどいと感じるようになりました。

遠出の出張があるたびに特急を回避する行動によって確かに一時的にBさんの不安は軽くなりましたが、同時に各駅停車を選ぶことがやめられず大きな負担になってしまったようです。またその行動を続けていると特急に乗ることへの不安は改善しなさそうです。

そこで行動療法ではその行動パターンを分析し、変化させるテクニックを用いて困りごとを改善していくのです。

おわりに

認知行動療法は先ほどお伝えした理論をもとに展開されており、手法はさまざまです。その具体例はまた別の回でお話しします。

かおりさん

今回は菅谷先生に、認知行動療法について教えていただきました。

次回からは、実際の方法や日常生活での取り入れ方について詳しく教えていただきます。

お楽しみに!

グッテレシピからのお知らせ

グッテレシピでは引き続きご提供していただけるレシピを募集しています。いつもご家庭で作っているレシピ、イベント時のレシピなどぜひご提供ください。細かな量が分からない、作り方を書くことが難しい場合はグッテ管理栄養士でフォローする事も可能です。

下記のフォームもしくは、SNSのDMにてご連絡ください。ご提供お待ちしています。

⬇︎

執筆者

菅谷 渚

博士[人間科学]|公認心理師|臨床心理士

労働安全衛生総合研究所 産業保健研究グループ 研究員

横浜市立大学医学部公衆衛生学教室 客員准教授

労働者における過敏性腸症候群やストレスがかかわるホルモンなどについて研究してきました。

参考文献:

*日本認知・行動療法学会【編】 認知行動療法辞典.丸善出版

船場 美佐子, 河西 ひとみ, 藤井 靖, 富田 吉敏, 関口 敦, 安藤 哲也.過敏性腸症候群に対する認知行動療法の実際(特集 過敏性腸症候群(IBS)に対する心理療法の実際).心身医学.2021; 61 (4 ) :330-334.