「脂質(あぶら)」と聞くと、真っ先に「太る」「体に悪い」といった言葉を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

しかし、脂質は決して悪者ではなく、私たちの体にとって欠かせない大切な栄養素です。

特に炎症性腸疾患(IBD)の患者さんにとっては、「どのくらい食べていいのか」「どんな油を選べばよいのか」が気になるポイントです。

本記事では、6月12日に開催したオンラインセミナーの内容を分かりやすく整理してご紹介します。

脂質の基本的な役割

脂質は1gあたり9kcalと効率の良いエネルギー源で、糖質やたんぱく質の倍以上のエネルギーを持っています。体温を保つ皮下脂肪や、臓器を守るクッションとしての働きもあり、単なる「余分なエネルギー」ではありません。

また、脂質は細胞膜をつくる材料となり、体の隅々まで栄養や情報を届ける役割を果たしています。さらにホルモンの材料になったり、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収を助けるなど、生命活動に直結しています。

脂質の不足と過剰、それぞれのリスク

- 摂りすぎた場合

肥満や動脈硬化のリスクが上がり、心疾患やアレルギー症状にもつながります。特に飽和脂肪酸(肉の脂、バターなど)やトランス脂肪酸(マーガリン、スナック菓子など)には注意が必要です。 - 不足した場合

エネルギー不足から疲れやすくなったり、肌や粘膜の乾燥、免疫力の低下を招くことがあります。IBD患者さんの場合、ただでさえ消化吸収に課題を抱えるため、過度の制限はかえって体調を悪化させる要因となり得ます。

IBDと脂質の関係

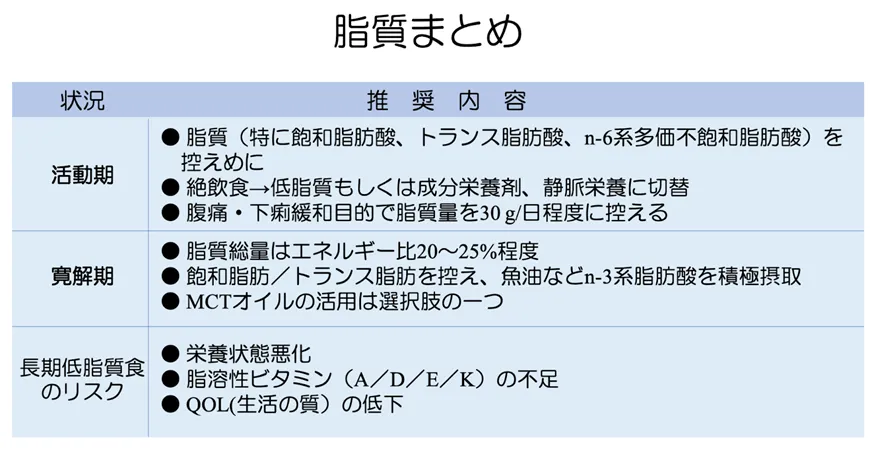

過去の国内研究では、クローン病の患者さんが1日30g以上の脂質を摂取すると再燃率が高まるとの報告があります。

ただし、これは治療選択肢が限られていた1990年代のデータであり、現在の生物学的製剤や新規治療薬を考慮すると、単純に脂質の量を一律に制限するのではなく、脂質の量より質が重要と考えられており、脂肪酸の種類によって体への影響が大きく異なることが、近年の研究で明らかになっています。

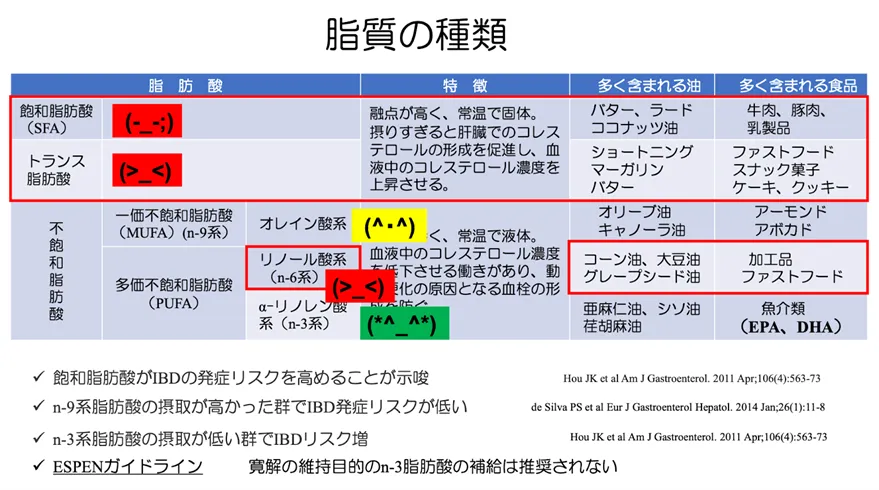

脂肪酸の種類と特徴

- 飽和脂肪酸(SFA)

肉類や乳製品に多く含まれ、摂りすぎると血中コレステロールが上がりやすい。

- トランス脂肪酸

加工食品や揚げ物に含まれ、心疾患リスクを高めるため、できるだけ避けたい脂質。 - 一価不飽和脂肪酸(MUFA)

オリーブ油やアボカドに多く含まれ、血中コレステロールを下げる働きがある。 - 多価不飽和脂肪酸(PUFA)

- n-6系(大豆油、コーン油など):摂りすぎると炎症を促進する可能性あり。

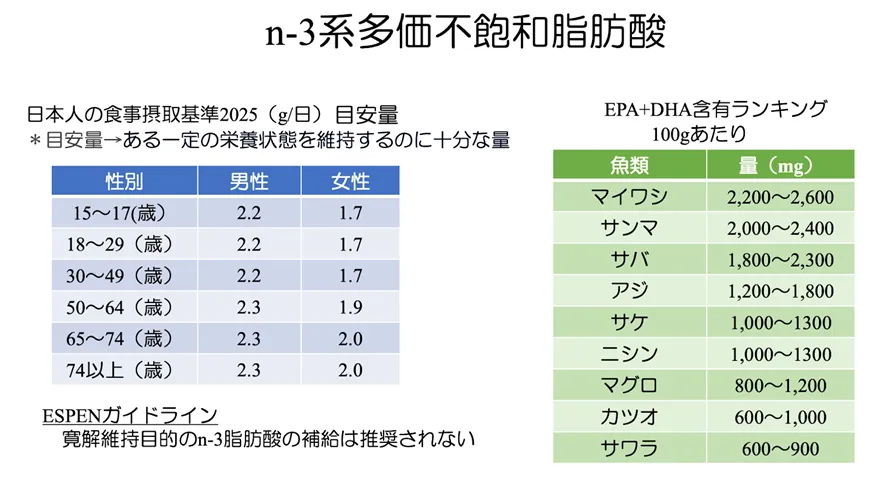

- n-3系(青魚に多いEPA・DHA):抗炎症作用があり、バランスよく取りたい脂質。

ガイドラインではn-3脂肪酸のサプリメント補給は必ずしも推奨されていませんが、食品として魚を取り入れることは生活の質の向上につながります。

調理と食べ方の工夫

脂質を減らすといっても、「揚げ物は一切禁止」と考える必要はありません。同じ天ぷらでも、衣を薄くすれば油の吸収量を減らせます。油の温度管理や、揚げ物の回数を減らすだけでも負担は軽くなります。

調理法の脂質量(多い順)

揚げる > 炒める > 煮る・蒸す > 焼く・茹でる

また、外食ではメニューを工夫することも大切です。洋食に比べて脂質が少なめの和食を選ぶ、ドレッシングやソースを別添えにしてもらう、脂身を残すなど、小さな工夫で摂取量を調整できます。

MCTオイルという選択肢

一般的な油(LCT:長鎖脂肪酸)は胆汁酸や膵リパーゼが必要ですが、MCT(中鎖脂肪酸)はそれらが不足していても吸収されます。吸収が早くエネルギーになりやすいことから、活動期や吸収障害があるときに補助的に使われることがあります。

ただし、加熱調理には向いておらず、使いすぎると下痢を引き起こすこともあるため、少量から始めることが推奨されます。

「ゼロか100か」ではなく柔軟に

患者さんの中には「発症してから揚げ物は一度も食べていない」「鶏肉以外は全部避けている」といった声もあります。背景には「これもダメ、あれもダメ」という栄養指導が影響している場合も少なくありません。

しかし、本当に大切なのは「食べないこと」ではなく「どう食べるか」です。極端な制限は栄養不足やストレスにつながり、QOLを下げてしまいます。1日30g程度の目安を参考にしつつ、1食ごとに分けたり、外食時に他の食事で調整したりと、柔軟に考えることが大切です。

長期の極端な制限は避けよう

脂質を過度に抑え続けると、脂溶性ビタミン不足や筋力低下、フレイル(虚弱)などを招くリスクがあります。活動期は控えめに、寛解期はバランスよく取り戻す。これがIBDと脂質のつきあい方の基本といえます。

まとめ

脂質は「悪者」ではなく、体に欠かせないパートナーです。IBDの患者さんにとっては、活動期・寛解期に応じて量を調整しつつ、脂肪酸の質を意識することが大切です。

- 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸は控えめに

- 魚やオリーブ油など良質な脂質を取り入れる

- 調理法や外食メニューを工夫する

- 極端に避けるのではなく柔軟に調整する

食事療法は「制限」ではなく「工夫」。脂質との上手な付き合い方を見つけることが、日々の安心と生活の質向上につながります。

執筆者

斎藤恵子先生

管理栄養士・東京科学大学病院長参与 機能強化型 多摩小金井認定栄養ケア・ステーション責任者

管理栄養士として東京山手メディカルセンター(旧社会保険中央総合病院)、東京科学大学病院(旧東京医科歯科大学病院)で、長年にわたり炎症性腸疾患(IBD)の患者さまを中心に消化器疾患、糖尿病、高血圧、腎臓病など様々な患者様の栄養指導に携わり、健康と食生活の支援を行う。

また、「安心レシピでいただきます!―潰瘍性大腸炎・クローン病の人のためのおいしいレシピ」などの著書も執筆。