4月10日に開催したオンラインセミナーでは潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)患者さんが意識すべき体重減少への対応とその対策について紹介しました。

本記事では、当日の内容を分かりやすく整理してご紹介します。

体重測定の方法と重要性

体重はIBD患者さんにとって体調を簡単に把握する大切な指標となります。

一般的に食事を食べて得られるエネルギーと体で使うエネルギーが同じだと体重が安定し、食べるエネルギーに対して体が使うエネルギーが増加すると体重が減少します。

また体重は以下のように分解して考えることができます。

体重 = 脂肪量 + 除脂肪量

= 脂肪 +(骨格筋(骨を動かす筋肉) + 水分 + 骨 + 内臓)

体重管理においては、自分の基準となる体重を把握した上で、その体重がどのように変化するかを観察することが重要です。

また体重を測るときは同じ条件(例えば、起床や排尿後など)で定期的に測ることが大切です。

体重減少について

体重減少における確認ポイント

体重減少については、どのくらいの期間で、どのくらいの体重が減ったかを評価することが重要になります。

また、ダイエットなどの特別な努力をしないのに体重が減少した場合は要注意です。

さらに水分が減少によるものか、炎症などにより筋肉が減少したのかを判断することが重要です。

脱水による体重減少

短期間の著しい体重の減少は脱水による減少である可能性が大きいです。脱水の具体的な症状は以下となります。

・舌が赤くなる

・尿の量が減る

・意識障害

・倦怠感

・口の渇き

・血圧低下

上記のような症状がある場合は脱水が疑われますので、水分を意識して摂取するとともに、5〜10%の体重減少を認める中等度脱水症状や、頭痛、嘔気が続く場合は主治医の先生に相談しましょう。

骨格筋・筋肉の減少による体重減少

IBD患者さんでは炎症により筋肉量や筋力が低下することが指摘されています。骨格筋の減少はサルコペニアと言われ、①に加え、②か③のいずれかが該当する場合は注意が必要です。

① 筋肉量の減少

② 筋肉低下(握力など)

③ 身体機能の低下(歩行速度など)

また、男性のクローン病患者さんでは体の全ての部位で筋肉量が低下すること、女性では体幹の筋肉量が低下することも報告されています1)。

体重減少に対するエネルギーの補い方

体重減少への対処法は体重を増加するために必要なエネルギーを食べ物やエレンタールなど含めた栄養剤で摂取することになります。

必要エネルギー量の算出方法

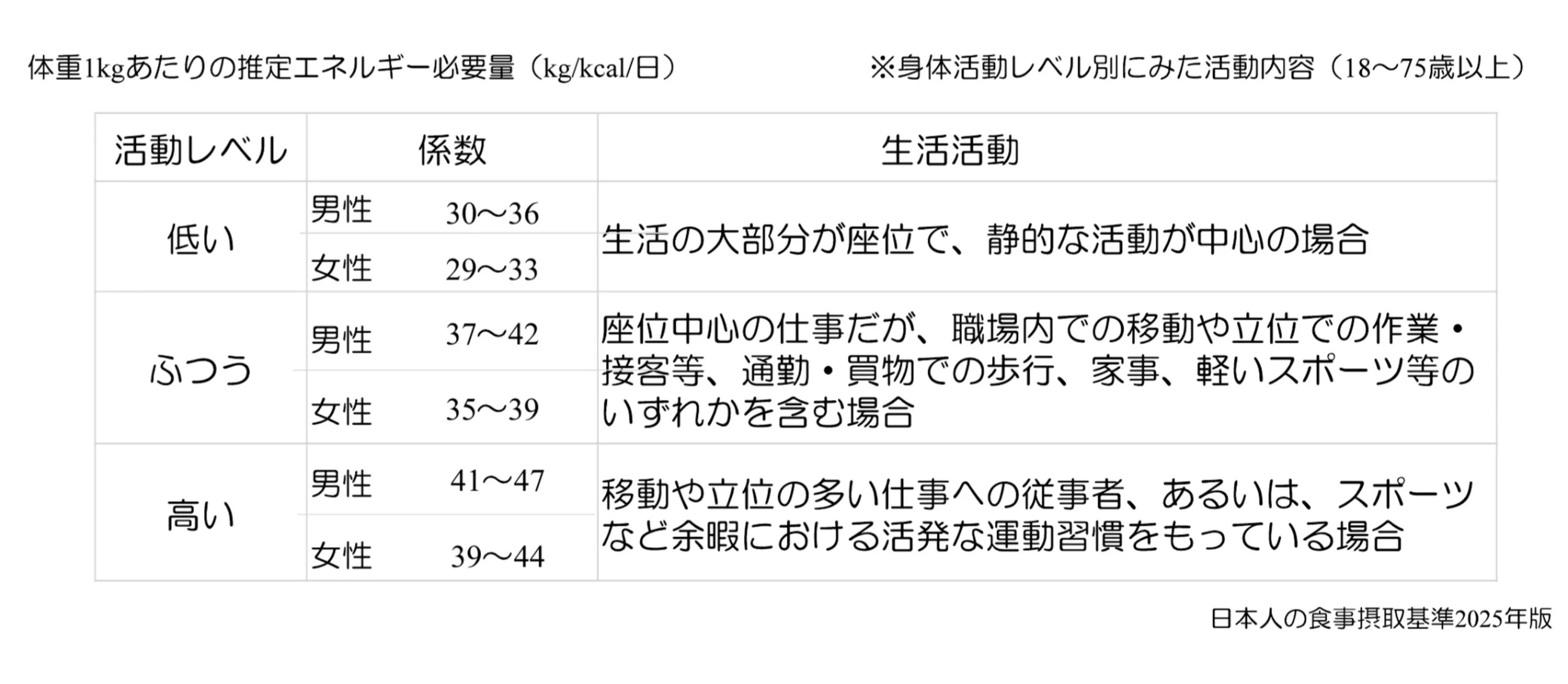

体に必要なエネルギーは、その人の体重や活動量などによって異なります。必要エネルギーの算出方法には様々なものがありますが、比較的簡便でよく用いられる算出方法は以下となります。

必要エネルギー量(kcal) = 体重kg※ × 活動係数

※体重は一般的に現体重を用いますが、太りたい場合や痩せたい場合は、標準体重(身長(m)2×22)を用います。

エネルギーを摂取するために必要な栄養素とバランス

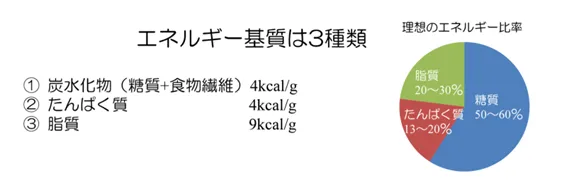

エネルギーは炭水化物、たんぱく質、脂質から摂取することができます。各栄養素に含まれるエネルギーは以下となり、各栄養素から得るべき理想的なエネルギー比率というものが設定されています。

この理想的なエネルギー比率を目指して栄養素を摂取することが大切です。

炭水化物

消化される炭水化物のほぼ100%がエネルギーとして利用されます。

炭水化物は米飯、粥、もち、玄米、胚芽米、雑穀、うどん、パスタ、パン、さつまいも、じゃがいも、シリアルなどに含まれます。

炭水化物が不足すると、筋肉や脂肪がエネルギーとして利用されてしまうため体重減少につながります。

たんぱく質

たんぱく質は体を作る栄養素であり、体の15-20%はたんぱく質でできています。たんぱく質は摂取された後、体内で消化されるとアミノ酸になります。

たんぱく質は肉や魚、豆類などに含まれます。

なお、たんぱく質を摂取したとしても、エネルギー源となる糖質や脂質が不足してしまうと、たんぱく質がエネルギー源として使われてしまい、たんぱく質の合成に利用されません。

よってたんぱく質のみを摂取するのではなく、炭水化物や脂質も含めてバランスの良い栄養摂取が求められます。

まとめ

今回は体重減少の背景とその対処法について詳しく解説しました。体重減少はIBD治療の予後にも大きな影響を与えるため注意が必要です。

自分の体重のベースラインを把握するとともに、定期的に体重をチェックし、必要に応じて適切な水分や栄養素を摂取しましょう。

グッテレシピからのお知らせ

グッテレシピでは引き続きご提供していただけるレシピを募集しています。いつもご家庭で作っているレシピ、イベント時のレシピなどぜひご提供ください。細かな量が分からない、作り方を書くことが難しい場合はグッテ管理栄養士でフォローする事も可能です。

下記のフォームもしくは、SNSのDMにてご連絡ください。ご提供お待ちしています。

⬇︎

執筆者

斎藤恵子先生

管理栄養士・東京科学大学病院長参与 機能強化型 多摩小金井認定栄養ケア・ステーション責任者

管理栄養士として東京山手メディカルセンター(旧社会保険中央総合病院)、東京科学大学病院(旧東京医科歯科大学病院)で、長年にわたり炎症性腸疾患(IBD)の患者さまを中心に消化器疾患、糖尿病、高血圧、腎臓病など様々な患者様の栄養指導に携わり、健康と食生活の支援を行う。

また、「安心レシピでいただきます!―潰瘍性大腸炎・クローン病の人のためのおいしいレシピ」などの著書も執筆。

参考文献:

*1 斎藤恵子ら JSPEN 2022 年 4巻 1 号 p. 35-43